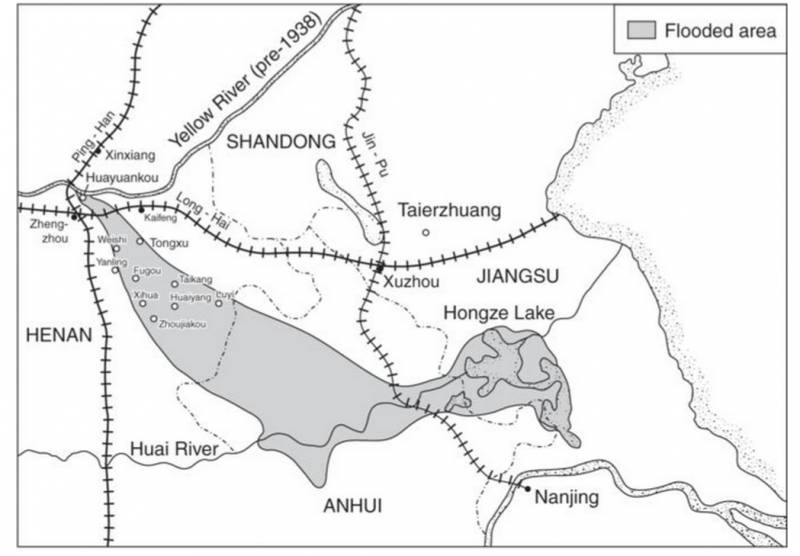

1938年6月,蔣介石指揮的中國國民黨軍隊,突擊在河南省花園口的黃河堤防,急切試圖阻止日本軍事進攻。[1] 下來的九年,黃河流域透過它的支流向東南延伸到淮河系統,淹沒河南,安徽,江蘇等省的大片土地。戰略封鎖可能是世界歷史上最破壞環境的軍事行動,它使得確立已久的水利基礎設施陷入混亂,導致洪水持續,直到1947年,黃河才回歸到它原來的河道。1938年至1947年間,這場災難在河南,安徽,江蘇造成80多萬人死亡,將近四百萬人流離失所。

根本原因

1937年7月,中國軍和日本軍在盧溝橋發生衝突後,日本軍方對中國的核心地區進行全面攻勢,在1937年12月奪取中國國民黨的首都南京,對平民進行野蠻暴行。然後,日本把目光放在武漢—國民黨政權重整之處。

1938年初,日軍分別從天津的津浦鐵路北端和靠近南京的終點站發動襲擊。在徐州的鐵路交會處會合之後,日軍計劃向西移動至河南鄭州,也就是東西向的隴海鐵路和南北向的平漢鐵路交會之處,沿著平漢鐵路向南挺進,前往武漢。日軍預期不會受阻,但是出乎他們意料之外,中國軍隊持續抵抗近五個月。五月下旬,日本拿下徐州,接下來的行動使戰爭有了決定性的結局,日軍沿著隴海鐵路向西攻擊,為了沿著平漢鐵路向南逼迫並攻擊武漢。

黃河洪災的區域,1938-1947。

Source: Micah S. Muscolino, The Ecology of War in China: Henan Province, the Yellow River, and Beyond, 1938-1947 (Cambridge University Press, 2015)

1938年6月,河南開封市淪陷後,日本集中火力攻擊鄭州。中國軍摧毀開封市北部的鐵路橋來阻止日本人越過黃河,但無法長久保住自己的位置。 隨著日本人準備奪取武漢,似乎很明顯的是中國整個奮戰可能失敗。隨著戰爭的趨勢不利於國民黨軍隊,為阻撓日本的前進,國民黨的軍官摧毀黃河堤防的可能性因此提高。

目的是在日本到達鄭州之前,阻斷沿著黃河南岸的隴海鐵路,停止敵方的前進,確保國民黨軍隊的撤退。否則,武漢在幾天內就會被攻下,國民黨政權可能沒有時間撤退,中國就可能必須投降。破壞堤防,是國軍的下下之策。但國民黨領袖認為,這樣的戰略是必要的,對他們來說,比起洪水造成的破壞,國家的存亡更重要。

中國國民黨軍隊越過黃河洪水。

Source: Guomin zhengfu Zhongyang xuanchuanbu. Courtesy of Qinfeng lao zhaopian guan, Kangzhan Zhongguo guoji tongxun zhaopian. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 2008.

但是摧毀堤防比預期來得困難。6月4日至6日,國民黨軍隊在河南中牟縣的周口,進行兩次堤防掏空和爆破,但都失敗了。提供給大眾的警訊極少,以免被日本軍隊發現而加快速度。蔣介石從武漢打電話給河南軍區的指揮官來確保他的命令得到執行。幾天後,在鄭州北部花園口進行第二次堤壩的爆破。 6月9日,黃河的河水從爆破產生的缺口溢出。當時,日軍距離當地不到50公里。

立即的後果

黃河渾濁的河水,還沒有因為每年夏季的雨水而暴漲,起初只是緩慢移動。但此次洪水不斷地溢出堤壩的缺口,向東南方前進,阻斷日軍的路線。只有鄰近的居民收到中國當局的警告。河南東部平坦的沖積平原滿佈農村和農田。日本的進攻,是在夏初的雨季,當時黃河的水位最高。接下來的幾天,水位上升而弱化了周口地區的防禦力。之後,黃河流向東南方,越過河南平坦的東部平原。隨著下雨,河流形成小瀑布,淹沒整個地區。

1938年,中國中部黃河洪水的新聞捲軸。

Source: British Pathé/Pathé Gazette, ‘Floods in China,’ newsreel, 1938

洪水恰逢農作物收成旺季,當時田裡的小麥剛成熟或剛被採收準備打穀。要放棄莊稼和農田,讓農民很遲疑,最後不情願地離開農場。一些村民試圖建造或加強堤壩,來保護他們的土地和家園,但是,當洪水真的來臨時,許多人選擇逃難。他們將自己的財物堆在手推車與牛車上,或者用扁擔背起它們,加入難民的行列。

人們試圖拯救幼兒和老人。他們設法搶救工具,牲畜,糧食和其他物品,然而,沒有足夠的時間來搶救一切。 許多人溺死; 在接下來艱難的幾個月甚至幾年,更多的人們因為疾病或飢餓而死。另一方面,在東部,黃河的轉向阻止日本的入侵,迫使他們放棄西進。 鄭州重要的鐵路交匯處,當時得以被守住。南京淪陷後,中國臨時的政治中心漢口市得以暫時喘息。

戰略上來說,破壞堤防可能讓國民黨的軍隊有時間撤退和重整,因為中國軍隊鞏固鄭州地區的防禦力,使日本坦克和移動式的火炮陷入泥濘戰場之中。一些學者認為,河流的轉向阻止日本佔領鐵路交會處,日本也被拖延了數個月才進入武漢,讓中國政府有足夠時間將首都遷往中國西南的重慶市。但日本只是改變行進路線,從由北往南攻擊鐵路沿線的陸地,轉為海軍和步兵部隊的兩棲攻擊長江沿岸。1938年10月,國民黨中央政府撤退到中國內地後,武漢淪陷。

黃河洪災民。

Source: Guomin zhengfu Zhongyang xuanchuanbu. Courtesy of Qinfeng lao zhaopian guan, Kangzhan Zhongguo guoji tongxun zhaopian. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 2008.

武漢一淪陷,甲午戰爭便陷入僵局。 雖然游擊戰持續,但主要戰役已結束。 在停止的狀況下,日本軍隊佔領中國北部和東部大部分鐵路路線和城市中心。 國民黨政權則鞏固對西北和西南地區的控制。 前線主要由地形特徵來定義。 日本軍隊無法與國民黨在中國所佔領的山嶺上,展開機動性高的戰爭,也無法在黃河洪水氾濫的廣大地區發揮戰力。

長期結果

國民黨將黃河變成武器所獲得的任何立即的戰略利益,都要付出巨大代價。 黃河ㄧ改道,就暢通地越過河南東部地區,此處北部海拔普遍高於南部; 1855年以來,舊的河道並未使用,而黃河往新的河道走。沒有地形能夠阻止黃河向東南流動匯入淮河。 氾濫的洪水以每天16公里左右的穩定速度推進,流向通往淮河的窄小溪河的河床。 洪水填滿這些水道,破壞堤岸,使它們溢出,淹沒東西方的田野。

1938年7月初,洪水進入淮河源頭,轉向東北方,切斷津浦鐵路,然後湧入洪澤湖。湖水溢出,湧進江蘇,變成三條小溪,流向太平洋。大自然的改變,加劇了災難,因為夏季的大量降雨,增加洪水的嚴重程度。尤其是整個六月和七月都下大雨。河水因此暴漲。

轟炸黃河河岸的日本砲兵。

Source: Guomin zhengfu Zhongyang xuanchuanbu. Courtesy of Qinfeng lao zhaopian guan, Kangzhan Zhongguo guoji tongxun zhaopian. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 2008.

整個二戰期間,中國軍和日本軍進行水戰,兩者皆力求運用河水的力量來牽制對方。1938年黃河轉向後,中日兩軍在黃河的新河道上線對峙,使得黃河成為戰略上重要的前線。任何一方的軍事行動,皆花費大量精力與河水合力、在河水上、對抗河水來達成目標,進行導引流向計畫,以鞏固所在位置,並加以布署來對抗敵人。為了執行戰爭期間的水利工程計畫,軍隊與隸屬軍隊的水利管理機構,必須動員大量勞動力和物資。但,隨著1938年洪水氾濫,難民逃離河南省,以及1942年飢荒襲擊河南省之後,這些資源變得極難獲得。對於已受戰爭和水災摧殘的區域而言,提供物資的任務加重它們的負擔。

黃河在這些鬥爭中,不是被動的對象,而是主動挫敗人類為了軍事目的而塑造黃河路徑所做的努力。如同過去,當黃河河水淤積,水位上升而溢出,原有的河道改變時,黃河掙脫人為的控制。同時,為約束黃河,水利工程系統貪婪地利用資源,但一切努力都是徒勞無功。在全面開戰時,軍隊吞噬及摧毀幾乎所有可用資源時,產生越來越糟的惡性循環。

1946年,中國工人重新利用黃河的新聞捲軸。

Source: British Pathé/Pathé Gazette, ‘Reharnessing The Yellow River,’ newsreel, 1946

隨著淤泥導致河床上升而洪水的威脅提高,河底的大量沉積物增添了災難。河流沉積數百萬噸淤泥,分佈於廣大的土地上。 中日兩國建造的堤壩,連同無力快速建造結構物來抑制河流的流動,也都影響洪水的移動與分佈。河床的淤積和戰時的堤防施工,使河流蜿蜒曲折,不可預測,造成洪水影響的總面積擴大。隨著每年增加的沈積物,被洪水淹沒的地區移向南方與西方,呈現弧形。隨著黃河的轉向,其沉積物也破壞淮河及其支流的水文系統,使排水系統陷入混亂。1938年至1945年間,黃河沿岸許多地方的堤壩裂開共數十次。隨著排水能力急劇下降,淹水越來越嚴重,淮河流域的災害可能性也跟著增加。

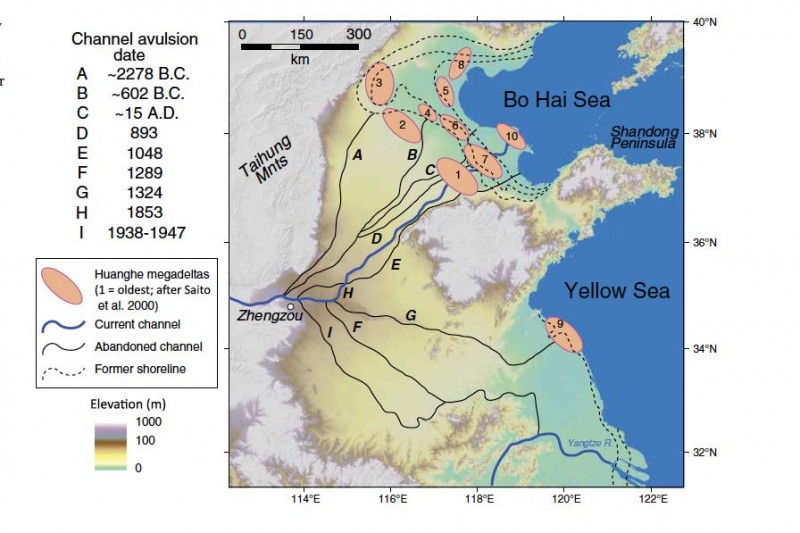

地圖顯示數千年來黃河河道的變化。1938年堤壩建造之後,黃河河道是地圖上標示I 的最「南」的路線。(編者註:然而,這個有用的地圖有幾個錯誤:太行山的拼法應該是Taihang,而不是Taihung,1048河道應出現在A線和B線之間,而不是在山東半島上方的E線。)

Source: http://news.wustl.edu/news/Pages/27041.aspx Map courtesy of the Journal of Archaeological and Anthropological Sciences

許多與黃河水災有關的戰時文件,詳細說明洪水造成的社會創傷和混亂。1940年,國民黨政府所進行的河南省淹水區的災情報告這樣描述:

「洪水地區延伸十幾個縣,包括尉氏,扶溝,延陵,淮陽,太康,洧川。 在受災人口中,沒有獲得救濟而死去的人達到60多萬。在這些[受影響地區]中,尉氏縣淹水三次。流離失所的群眾離開後又返回,結果是再次離開。他們陷入兩難而且生計被切斷。扶溝縣有1800多個村莊淹水,佔全縣總面積的百分之九十幾。 其餘散落的高地也大多被洪水包圍,到處都充滿極大的焦慮。在西華縣,淹水的村莊已超過430個,三百多個災民和三百多隻勞役家畜淹死,災難的嚴重性可想而知。 此外,除了黃河,淹水區的水災也包括隨後的雙吉河,賈魯河和其他河流的洪水,所以幾乎沒有任何乾燥的土地。除此之外,在黃河水災之前,[這些地區]被日本人佔領過一次或多次。強暴和掠奪,使他們陷入破敗不堪,重要的能量受到很大的傷害。土地被淹沒後,土匪和內奸也重擊他們的骨頭和吮吸他們的骨髓,勒索糧食、勞役家畜和財產,以至於幾乎所有的房子都是空的,沒有任何東西留下。沒有在水患中死亡的居民,在苦難中滅亡。那些倖存的人們,喘不過氣來,痛苦地呻吟。」[2]

中國國民黨政權徵募民工,在淹水地區建設新的堤壩,作為救災工作的計畫,災民用勞力來交換迫切需要的援助,給當地社會帶來額外的負擔。「當資金被分配[給民工時],程序通常掌控在他人手中。守衛與兩方的安全總監不可避免地盜用公款或是收取各項雜費。只有少數的資助是按照規定分給貧戶,因此,很難避免地,人們必須在空腹下辛勤地工作。此外,家中沒有身體健全的男性,不得不聘請替代勞工。絕望的災民們,不但無法得到救濟金,甚至還要賣自己的孩子和財產來償還債務。為了治瘡而割下一大塊肉不是救災工作的本意」[3]

由於勞動力短缺,堤防維修報告還建議,「調查過工作部門的實際情況後,應該盡可能多多利用婦女和未成熟的[兒童難民]這些比較輕鬆的勞力。」[4]

1942年黃河洪水再次衝破堤壩時,在河南省的國民黨黨軍的高階領導人,動員四十萬名士兵和民工修理。但這樣的措施,遠遠達不到目標,主要是由於當年該省的飢荒。堤防施工報告指出:

「山東 – 江蘇 – 安徽 – 河南邊防區的指揮官湯恩伯,籌組了檢查小組進行視察,並召開會議,動員士兵和沿河的平民,在有限的時間內迅速進行和完成修補,原本預期可以緩解洪災造成的災難,使軍隊和民生可以獲益。然而,因為1943年河南春季的饑荒嚴重,道路滿是飢餓而死的屍體,這是光緒三年(1877)以來幾乎看不到的景象。沿河的駐軍和地方單位也有特別任務,無法專注在堤壩維修。由於這個原因,項目無法按預期完成,所以在春季高水位的季節五月份,河水上漲,東北風暴猛烈,導致濰山縣榮村下方十五個地方的堤壩破裂。」 [5]

在一九四三年春天的饑荒中,「所有的房屋都空無一物被遺棄,沿河地區最嚴重」,儘管荒造成的飢餓大大影響工作效益,「小麥收成後,每個縣的民工可以吃飽,工作效率突然增加。」 第二輪堤防修繕工程,是保護黃河以作為阻擋日本的防禦屏障,防止其向南遷移並擴散。但情況並不是有把握的。報告提出結論,「洪水季節過後,迅速封住裂口並搶修所有破舊堤防,以防範水位升高和緩解洪災,對國防和民生才是更有利的。」[6]

黃河洪災的難民。

Source: Guomin zhengfu Zhongyang xuanchuanbu. Courtesy of Qinfeng lao zhaopian guan, Kangzhan Zhongguo guoji tongxun zhaopian. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 2008.

責任歸屬

打破黃河堤壩,如同中日戰爭中國民黨所採用的許多的焦土政策,是可怕的對日戰爭所產生的高度絕望和恐慌氛圍中進行的。另一方面,國民黨政權願意犧牲人民和資源,使國家脫離日本的控制。破壞黃河堤壩正是這股趨勢的實例。國民黨的領導們與二十世紀其它的近代政權沒有不同,在他們眼中,「拯救國家」可以正當化平民被無限地犧牲。

整個戰爭期間,國民黨政府拒絕為黃河轉向所造成的災難負責。相反地,國民黨政府聲稱是日本轟炸堤壩而造成洪災,將這場災難說成是日本對中國平民施以暴行的另一個例子。 1938年夏天出版的中國報紙也依循官方說法。日本否認這些指控,聲明水災是中國無視人命的證明。1945年後,當災難的真正原因終於真相大白時,國民政府改變過去的說詞,改稱水災是抗戰期間中國人民為了拯救國家而犧牲的證據。[7]

國民政府士兵指揮在堤壩上工作的工人。

Source: Guomin zhengfu Zhongyang xuanchuanbu. Courtesy of Qinfeng lao zhaopian guan, Kangzhan Zhongguo guoji tongxun zhaopian. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 2008.

從歷史的角度來看,蔣介石的決定,根本不是獨一無二的。二十世紀前,中國帝國的軍隊有好幾次故意改變河流的流向,為了取得優勢並作為抵禦外侵的屏障,但是幾乎沒有重新安置當地人民或提供救濟等作為。蔣介石及屬下用類似的戰略方式來利用黃河。不同之處在於,為對抗日本的入侵而全面開打時,國民黨政權動用更廣大的自然資源和人力來追求它的策略目標。環境成為戰爭的武器,而人類成為軍事機器的資源,被迫為國家名義犧牲自己的生命和家庭。

重建

直到1945年以後,災區才從災難中復原,當時黃河災區得到聯合國善後救濟總署(UNRRA)大規模的外援,它與中國國家善後救濟局(CNRRA)攜手合作,在中國的戰爭受創區發起重建計劃。1946年和1947年,數萬名的勞工在UNRRA與CNRRA的監督下,將黃河回復至1938年之前的河道。他們提供物資支援給回到河南淹水區的災民,並協助他們將土地恢復耕種,使遭受戰爭蹂躪的環境有可能變回具有生產力的農業景觀。[8]

衡量標準

1938年至1945年間,洪水真正的破壞規模,大多未經計算,因為戰時的不安定造成無法準確量化。然而,1945年以後編制的損害報告,傳遞災難的強度(見下表1和表2)。 戰後調查估計,以河南東部遭受水災的二十個縣為例,32%的耕地(733.8萬畝= 48.92萬公頃)被淹沒。[9]

表格1:河南安徽江苏洪灾地区

| Number of counties affected | Original cultivated area (mu) | Flooded area (mu) | Percentage of cultivated land flooded | |

| Total | 44 | 57,635,000 | 19,934,000 | 35 |

| Henan | 20 | 23,227,000 | 7,338,000 | 32 |

| Anhui | 18 | 21,997,000 | 10,819,000 | 49 |

| Jiangsu | 6 | 12,411,000 | 1,777,000 | 14 |

Han Qitong and Nan Zhongwan, Huangfanqu de sunhai yu shanhou jiuji, 18.

表格2:河南安徽江苏死亡/流民人口

| Displaced Population | Percentage of population displaced | Deaths | Deaths as percentage of total population | |

| Total | 3,911,354 | 20.1 | 893,303 | 4.6 |

| Henan | 1,172,639 | 17.3 | 325,589 | 4.8 |

| Anhui | 2,536,315 | 28 | 407,514 | 4.5 |

| Jiangsu | 202,400 | 5.7 | 160,200 | 4.5 |

Han Qitong and Nan Zhongwan, Huangfanqu de sunhai yu shanhoujiuji, 22-23.

據報,淹水的河南各縣,洪水淹沒45%的村莊。其中八個縣一半以上的村莊被摧毀,河南省扶溝縣被毀的村莊總數達91%以上。[10] 戰爭期間的水災使河南、安徽、江蘇等地80多萬人喪生,近400萬人流離失所。光是在安徽,就有40多萬人死亡,而據報在河南省超過32.5萬人喪生。根據戰後的一項估計,河南淹水地區的平民死亡人數佔了戰前人口的4.8%。推估河南扶溝縣的死亡率高達25.5%,尉氏縣26.8%。

戰時洪水也使河南,安徽,江蘇的難民人數近四百萬人,佔總人口的百分之二十幾。可取得的最詳細的統計數據是關於河南省,黃河水災使河南11.72多萬人流離失所。在西華縣,流離失所的難民人數達到總人口的67.7%,河南扶溝縣為55.1%,尉氏縣為52.2%,太康縣為32.2%,中牟縣為10%多。[11]

Micah Muscolino是牛津大學默頓學院,晚期帝國與現代中國歷史的教師

翻譯: 邱奕齊

注釋

[1] The present essay draws upon Micah S. Muscolino, The Ecology of War in China: Henan Province, the Yellow River, and Beyond (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2015). The outstanding Chinese-language history of the floods is Qu Changgen, Gongzui qianqiu: Huayuankou shijian yanjiu (Merits and wrongdoings for a thousand years: Research on the Huayuankou incident) (Lanzhou: Lanzhou daxue chubanshe, 2003).

[2] “Huikan Huanghe fangfan xindi baogao” (Survey report on the new Yellow River flood defense dikes) (1940). Institute of Modern History Archives, Academia Sinica, Taiwan: 18-20-02-18-02. In addition to the files held at Academia Sinica, a wealth of documents related to the floods can be found at the Yellow River Archives in Zhengzhou. The Second Historical Archives in Nanjing also holds documents related to the disaster, though access has been quite limited in recent years.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] “Huanghe shuili weiyuanhui Henan xiufangchu sanshier niandu di yi er qi zhengxiu Huangfan wancheng gongcheng baogaoshu” (Yellow River Conservancy Commission Henan repair and defense office 1943 first and second period Yellow River flood repair project completion report) (1943). Institute of Modern History Archives, Academia Sinica, Taiwan: 25-22-170-(04).

[6] “Huanghe shuili weiyuanhui Henan xiufangchu sanshier niandu di yi er qi zhengxiu Huangfan wancheng gongcheng baogaoshu (1943): Institute of Modern History Archives, Academia Sinica, Taiwan 25-22-170-(04).

[7] On shifting representations of the flood disaster see especially, Kathryn Edgerton-Tarpley, “From ‘Nourish the People’ to ‘Sacrifice for the Nation’: Changing Responses to Disaster in Late Imperial and Modern China,” The Journal of Asian Studies 73:2 (2014), 447–469.

[8] Documents on the Yellow River re-diversion project and recovery efforts launched in the flooded area after 1945 can be found at the United Nations Archives and Records Management Section in New York.

[9] Han Qitong and Nan Zhongwan, Huangfanqu de sunhai yu shanhou jiuji (Damage and recovery and relief in the Yellow River flooded area) (Shanghai: Xingzhengyuan shanhou jiuji zongshu, 1948), 13–14, 18. Note that 1 mu is equivalent to approximately 0.0666 hectares.

[10] Han Qitong and Nan Zhongwan, Huangfanqu de sunhai yu shanhou jiuji, 7.

[11] Ibid, 22–23.

書目

Edgerton-Tarpley, Kathryn 2014. “From ‘Nourish the People’ to ‘Sacrifice for the Nation’: Changing Responses to Disaster in Late Imperial and Modern China.” The Journal of Asian Studies 73:2, 447–469.

Lary, Diana 2001. “Drowned Earth: The Strategic Breaching of the Yellow River Dyke, 1938.” War in History 8:2 (April), 191–207.

Lary, Diana 2004. “The Waters Covered the Earth: China’s War-Induced Natural Disasters.” In Mark Selden and Alvin So, eds. War and State Terrorism: The United States, Japan, and the Asia-Pacific in the Long Twentieth Century. Lanham, MD: Rowan and Littlefield.

Muscolino, Micah S. 2015 The Ecology of War in China: Henan Province, the Yellow River, and Beyond, 1938-1950. Cambridge: Cambridge University Press.