1938年6月,蒋介石指挥的中国国民党军队,突击在河南省花园口的黄河堤防,急切试图阻止日本军事进攻。[1] 下来的九年,黄河流域透过它的支流向东南延伸到淮河系统,淹没河南,安徽,江苏等省的大片土地。战略封锁可能是世界历史上最破坏环境的军事行动,它使得确立已久的水利基础设施陷入混乱,导致洪水持续,直到1947年,黄河才回归到它原来的河道。 1938年至1947年间,这场灾难在河南,安徽,江苏造成80多万人死亡,将近四百万人流离失所。

根本原因

1937年7月,中国军和日本军在卢沟桥发生冲突后,日本军方对中国的核心地区进行全面攻势,在1937年12月夺取中国国民党的首都南京,对平民进行野蛮暴行。然后,日本把目光放在武汉—国民党政权重整之处。

1938年初,日军分别从天津的津浦铁路北端和靠近南京的终点站发动袭击。在徐州的铁路交会处会合之后,日军计划向西移动至河南郑州,也就是东西向的陇海铁路和南北向的平汉铁路交会之处,沿着平汉铁路向南挺进,前往武汉。日军预期不会受阻,但是出乎他们意料之外,中国军队持续抵抗近五个月。五月下旬,日本拿下徐州,接下来的行动使战争有了决定性的结局,日军沿着陇海铁路向西攻击,为了沿着平汉铁路向南逼迫并攻击武汉。

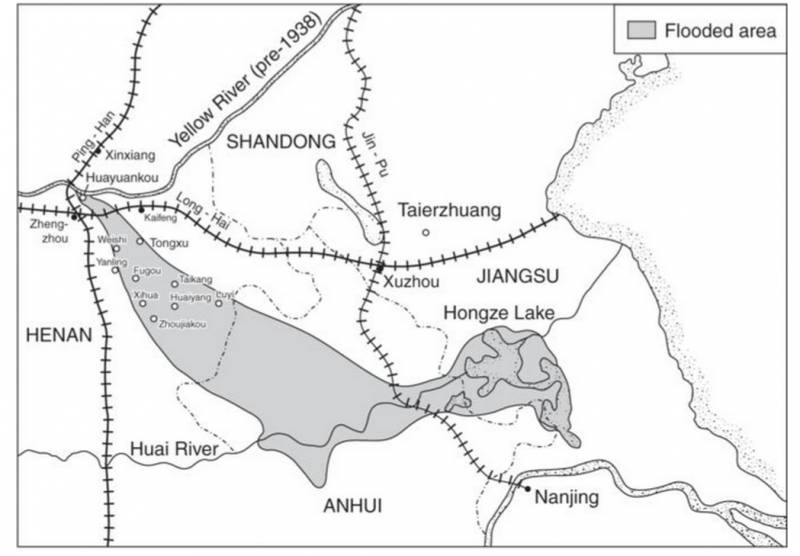

黄河洪灾的区域,1938-1947。

Source: Micah S. Muscolino, The Ecology of War in China: Henan Province, the Yellow River, and Beyond, 1938-1947 (Cambridge University Press, 2015)

1938年6月,河南开封市沦陷后,日本集中火力攻击郑州。中国军摧毁开封市北部的铁路桥来阻止日本人越过黄河,但无法长久保住自己的位置。随着日本人准备夺取武汉,似乎很明显的是中国整个奋战可能失败。随着战争的趋势不利于国民党军队,为阻挠日本的前进,国民党的军官摧毁黄河堤防的可能性因此提高。

目的是在日本到达郑州之前,阻断沿着黄河南岸的陇海铁路,停止敌方的前进,确保国民党军队的撤退。否则,武汉在几天内就会被攻下,国民党政权可能没有时间撤退,中国就可能必须投降。破坏堤防,是国军的下下之策。但国民党领袖认为,这样的战略是必要的,对他们来说,比起洪水造成的破坏,国家的存亡更重要。

中国国民党军队越过黄河洪水。

Source: Guomin zhengfu Zhongyang xuanchuanbu. Courtesy of Qinfeng lao zhaopian guan, Kangzhan Zhongguo guoji tongxun zhaopian. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 2008.

但是摧毁堤防比预期来得困难。 6月4日至6日,国民党军队在河南中牟县的周口,进行两次堤防掏空和爆破,但都失败了。提供给大众的警讯极少,以免被日本军队发现而加快速度。蒋介石从武汉打电话给河南军区的指挥官来确保他的命令得到执行。几天后,在郑州北部花园口进行第二次堤坝的爆破。 6月9日,黄河的河水从爆破产生的缺口溢出。当时,日军距离当地不到50公里。

立即的后果

黄河浑浊的河水,还没有因为每年夏季的雨水而暴涨,起初只是缓慢移动。但此次洪水不断地溢出堤坝的缺口,向东南方前进,阻断日军的路线。只有邻近的居民收到中国当局的警告。河南东部平坦的冲积平原满布农村和农田。日本的进攻,是在夏初的雨季,当时黄河的水位最高。接下来的几天,水位上升而弱化了周口地区的防御力。之后,黄河流向东南方,越过河南平坦的东部平原。随着下雨,河流形成小瀑布,淹没整个地区。

1938年,中国中部黄河洪水的新闻卷轴。

Source: British Pathé/Pathé Gazette, ‘Floods in China,’ newsreel, 1938

洪水恰逢农作物收成旺季,当时田里的小麦刚成熟或刚被采收准备打谷。要放弃庄稼和农田,让农民很迟疑,最后不情愿地离开农场。一些村民试图建造或加强堤坝,来保护他们的土地和家园,但是,当洪水真的来临时,许多人选择逃难。他们将自己的财物堆在手推车与牛车上,或者用扁担背起它们,加入难民的行列。

人们试图拯救幼儿和老人。他们设法抢救工具,牲畜,粮食和其他物品,然而,没有足够的时间来抢救一切。许多人溺死; 在接下来艰难的几个月甚至几年,更多的人们因为疾病或饥饿而死。另一方面,在东部,黄河的转向阻止日本的入侵,迫使他们放弃西进。郑州重要的铁路交汇处,当时得以被守住。南京沦陷后,中国临时的政治中心汉口市得以暂时喘息。

战略上来说,破坏堤防可能让国民党的军队有时间撤退和重整,因为中国军队巩固郑州地区的防御力,使日本坦克和移动式的火炮陷入泥泞战场之中。一些学者认为,河流的转向阻止日本占领铁路交会处,日本也被拖延了数个月才进入武汉,让中国政府有足够时间将首都迁往中国西南的重庆市。但日本只是改变行进路线,从由北往南攻击铁路沿线的陆地,转为海军和步兵部队的两栖攻击长江沿岸。 1938年10月,国民党中央政府撤退到中国内地后,武汉沦陷。

黄河洪灾民。

Source: Guomin zhengfu Zhongyang xuanchuanbu. Courtesy of Qinfeng lao zhaopian guan, Kangzhan Zhongguo guoji tongxun zhaopian. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 2008.

武汉一沦陷,甲午战争便陷入僵局。虽然游击战持续,但主要战役已结束。在停止的状况下,日本军队占领中国北部和东部大部分铁路路线和城市中心。国民党政权则巩固对西北和西南地区的控制。前线主要由地形特征来定义。日本军队无法与国民党在中国所占领的山岭上,展开机动性高的战争,也无法在黄河洪水泛滥的广大地区发挥战力。

长期结果

国民党将黄河变成武器所获得的任何立即的战略利益,都要付出巨大代价。黄河ㄧ改道,就畅通地越过河南东部地区,此处北部海拔普遍高于南部; 1855年以来,旧的河道并未使用,而黄河往新的河道走。没有地形能够阻止黄河向东南流动汇入淮河。泛滥的洪水以每天16公里左右的稳定速度推进,流向通往淮河的窄小溪河的河床。洪水填满这些水道,破坏堤岸,使它们溢出,淹没东西方的田野。

1938年7月初,洪水进入淮河源头,转向东北方,切断津浦铁路,然后涌入洪泽湖。湖水溢出,涌进江苏,变成三条小溪,流向太平洋。大自然的改变,加剧了灾难,因为夏季的大量降雨,增加洪水的严重程度。尤其是整个六月和七月都下大雨。河水因此暴涨。

轰炸黄河河岸的日本炮兵。

Source: Guomin zhengfu Zhongyang xuanchuanbu. Courtesy of Qinfeng lao zhaopian guan, Kangzhan Zhongguo guoji tongxun zhaopian. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 2008.

整个二战期间,中国军和日本军进行水战,两者皆力求运用河水的力量来牵制对方。 1938年黄河转向后,中日两军在黄河的新河道上线对峙,使得黄河成为战略上重要的前线。任何一方的军事行动,皆花费大量精力与河水合力、在河水上、对抗河水来达成目标,进行导引流向计画,以巩固所在位置,并加以布署来对抗敌人。为了执行战争期间的水利工程计画,军队与隶属军队的水利管理机构,必须动员大量劳动力和物资。但,随着1938年洪水泛滥,难民逃离河南省,以及1942年饥荒袭击河南省之后,这些资源变得极难获得。对于已受战争和水灾摧残的区域而言,提供物资的任务加重它们的负担。

黄河在这些斗争中,不是被动的对象,而是主动挫败人类为了军事目的而塑造黄河路径所做的努力。如同过去,当黄河河水淤积,水位上升而溢出,原有的河道改变时,黄河挣脱人为的控制。同时,为约束黄河,水利工程系统贪婪地利用资源,但一切努力都是徒劳无功。在全面开战时,军队吞噬及摧毁几乎所有可用资源时,产生越来越糟的恶性循环。

1946年,中国工人重新利用黄河的新闻卷轴。

Source: British Pathé/Pathé Gazette, ‘Reharnessing The Yellow River,’ newsreel, 1946

中国工人重新利用黄河的新闻卷轴

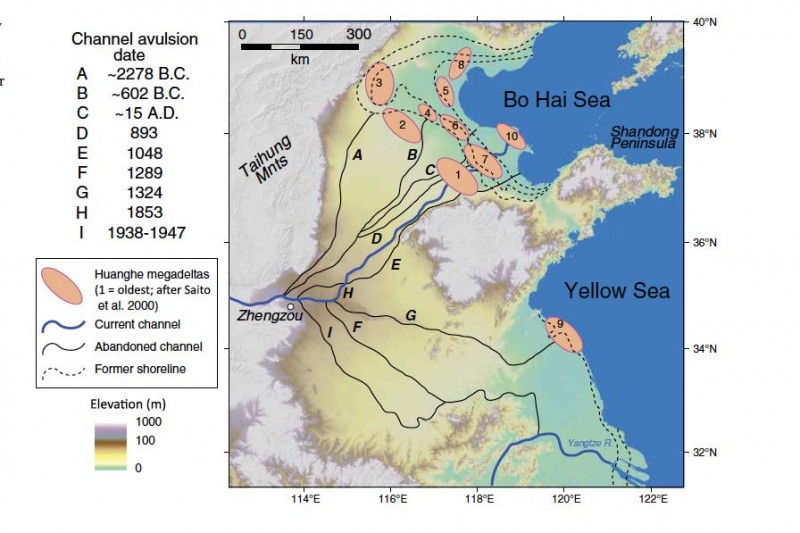

地图显示数千年来黄河河道的变化。 1938年堤坝建造之后,黄河河道是地图上标示I 的最「南」的路线。 (编者注:然而,这个有用的地图有几个错误:太行山的拼法应该是Taihang,而不是Taihung,1048河道应出现在A线和B线之间,而不是在山东半岛上方的E线。 )

Source: http://news.wustl.edu/news/Pages/27041.aspx Map courtesy of the Journal of Archaeological and Anthropological Sciences

许多与黄河水灾有关的战时文件,详细说明洪水造成的社会创伤和混乱。 1940年,国民党政府所进行的河南省淹水区的灾情报告这样描述:

「洪水地区延伸十几个县,包括尉氏,扶沟,延陵,淮阳,太康,洧川。 在受灾人口中,没有获得救济而死去的人达到60多万。在这些[受影响地区]中,尉氏县淹水三次。流离失所的群众离开后又返回,结果是再次离开。他们陷入两难而且生计被切断。扶沟县有1800多个村庄淹水,占全县总面积的百分之九十几。 其余散落的高地也大多被洪水包围,到处都充满极大的焦虑。在西华县,淹水的村庄已超过430个,三百多个灾民和三百多只劳役家畜淹死,灾难的严重性可想而知。 此外,除了黄河,淹水区的水灾也包括随后的双吉河,贾鲁河和其他河流的洪水,所以几乎没有任何干燥的土地。除此之外,在黄河水灾之前,[这些地区]被日本人占领过一次或多次。强暴和掠夺,使他们陷入破败不堪,重要的能量受到很大的伤害。土地被淹没后,土匪和内奸也重击他们的骨头和吮吸他们的骨髓,勒索粮食、劳役家畜和财产,以至于几乎所有的房子都是空的,没有任何东西留下。没有在水患中死亡的居民,在苦难中灭亡。那些幸存的人们,喘不过气来,痛苦地呻吟。」[2]

中国国民党政权征募民工,在淹水地区建设新的堤坝,作为救灾工作的计画,灾民用劳力来交换迫切需要的援助,给当地社会带来额外的负担。 「当资金被分配[给民工时],程序通常掌控在他人手中。守卫与两方的安全总监不可避免地盗用公款或是收取各项杂费。只有少数的资助是按照规定分给贫户,因此,很难避免地,人们必须在空腹下辛勤地工作。此外,家中没有身体健全的男性,不得不聘请替代劳工。绝望的灾民们,不但无法得到救济金,甚至还要卖自己的孩子和财产来偿还债务。为了治疮而割下一大块肉不是救灾工作的本意」[3]

由于劳动力短缺,堤防维修报告还建议,「调查过工作部门的实际情况后,应该尽可能多多利用妇女和未成熟的[儿童难民]这些比较轻松的劳力。」[4]

1942年黄河洪水再次冲破堤坝时,在河南省的国民党党军的高阶领导人,动员四十万名士兵和民工修理。但这样的措施,远远达不到目标,主要是由于当年该省的饥荒。堤防施工报告指出:

「山东- 江苏- 安徽- 河南边防区的指挥官汤恩伯,筹组了检查小组进行视察,并召开会议,动员士兵和沿河的平民,在有限的时间内迅速进行和完成修补,原本预期可以缓解洪灾造成的灾难,使军队和民生可以获益。然而,因为1943年河南春季的饥荒严重,道路满是饥饿而死的尸体,这是光绪三年(1877)以来几乎看不到的景象。沿河的驻军和地方单位也有特别任务,无法专注在堤坝维修。由于这个原因,项目无法按预期完成,所以在春季高水位的季节五月份,河水上涨,东北风暴猛烈,导致潍山县荣村下方十五个地方的堤坝破裂。」 [5]

在一九四三年春天的饥荒中,「所有的房屋都空无一物被遗弃,沿河地区最严重」,尽管荒造成的饥饿大大影响工作效益,「小麦收成后,每个县的民工可以吃饱,工作效率突然增加。」 第二轮堤防修缮工程,是保护黄河以作为阻挡日本的防御屏障,防止其向南迁移并扩散。但情况并不是有把握的。报告提出结论,「洪水季节过后,迅速封住裂口并抢修所有破旧堤防,以防范水位升高和缓解洪灾,对国防和民生才是更有利的。」[6]

黄河洪灾的难民

Source: Guomin zhengfu Zhongyang xuanchuanbu. Courtesy of Qinfeng lao zhaopian guan, Kangzhan Zhongguo guoji tongxun zhaopian. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 2008.

责任归属

打破黄河堤坝,如同中日战争中国民党所采用的许多的焦土政策,是可怕的对日战争所产生的高度绝望和恐慌氛围中进行的。另一方面,国民党政权愿意牺牲人民和资源,使国家脱离日本的控制。破坏黄河堤坝正是这股趋势的实例。国民党的领导们与二十世纪其它的近代政权没有不同,在他们眼中,「拯救国家」可以正当化平民被无限地牺牲。

整个战争期间,国民党政府拒绝为黄河转向所造成的灾难负责。相反地,国民党政府声称是日本轰炸堤坝而造成洪灾,将这场灾难说成是日本对中国平民施以暴行的另一个例子。 1938年夏天出版的中国报纸也依循官方说法。日本否认这些指控,声明水灾是中国无视人命的证明。 1945年后,当灾难的真正原因终于真相大白时,国民政府改变过去的说词,改称水灾是抗战期间中国人民为了拯救国家而牺牲的证据。[7]

国民政府士兵指挥在堤坝上工作的工人。

Source: Guomin zhengfu Zhongyang xuanchuanbu. Courtesy of Qinfeng lao zhaopian guan, Kangzhan Zhongguo guoji tongxun zhaopian. Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 2008.

从历史的角度来看,蒋介石的决定,根本不是独一无二的。二十世纪前,中国帝国的军队有好几次故意改变河流的流向,为了取得优势并作为抵御外侵的屏障,但是几乎没有重新安置当地人民或提供救济等作为。蒋介石及属下用类似的战略方式来利用黄河。不同之处在于,为对抗日本的入侵而全面开打时,国民党政权动用更广大的自然资源和人力来追求它的策略目标。环境成为战争的武器,而人类成为军事机器的资源,被迫为国家名义牺牲自己的生命和家庭。

重建

直到1945年以后,灾区才从灾难中复原,当时黄河灾区得到联合国善后救济总署(UNRRA)大规模的外援,它与中国国家善后救济局(CNRRA)携手合作,在中国的战争受创区发起重建计划。 1946年和1947年,数万名的劳工在UNRRA与CNRRA的监督下,将黄河回复至1938年之前的河道。他们提供物资支援给回到河南淹水区的灾民,并协助他们将土地恢复耕种,使遭受战争蹂躏的环境有可能变回具有生产力的农业景观。[8]

衡量標準

1938年至1945年间,洪水真正的破坏规模,大多未经计算,因为战时的不安定造成无法准确量化。然而,1945年以后编制的损害报告,传递灾难的强度(见下表1和表2)。战后调查估计,以河南东部遭受水灾的二十个县为例,32%的耕地(733.8万亩= 48.92万公顷)被淹没。[9]

表格1:河南安徽江苏洪灾地区

| Number of counties affected | Original cultivated area (mu) | Flooded area (mu) | Percentage of cultivated land flooded | |

| Total | 44 | 57,635,000 | 19,934,000 | 35 |

| Henan | 20 | 23,227,000 | 7,338,000 | 32 |

| Anhui | 18 | 21,997,000 | 10,819,000 | 49 |

| Jiangsu | 6 | 12,411,000 | 1,777,000 | 14 |

Han Qitong and Nan Zhongwan, Huangfanqu de sunhai yu shanhou jiuji, 18.

表格2:河南安徽江苏死亡/流民人口

| Displaced Population | Percentage of population displaced | Deaths | Deaths as percentage of total population | |

| Total | 3,911,354 | 20.1 | 893,303 | 4.6 |

| Henan | 1,172,639 | 17.3 | 325,589 | 4.8 |

| Anhui | 2,536,315 | 28 | 407,514 | 4.5 |

| Jiangsu | 202,400 | 5.7 | 160,200 | 4.5 |

Han Qitong and Nan Zhongwan, Huangfanqu de sunhai yu shanhoujiuji, 22-23.

据报,淹水的河南各县,洪水淹没45%的村庄。其中八个县一半以上的村庄被摧毁,河南省扶沟县被毁的村庄总数达91%以上。[10] 战争期间的水灾使河南、安徽、江苏等地80多万人丧生,近400万人流离失所。光是在安徽,就有40多万人死亡,而据报在河南省超过32.5万人丧生。根据战后的一项估计,河南淹水地区的平民死亡人数占了战前人口的4.8%。推估河南扶沟县的死亡率高达25.5%,尉氏县26.8%。

战时洪水也使河南,安徽,江苏的难民人数近四百万人,占总人口的百分之二十几。可取得的最详细的统计数据是关于河南省,黄河水灾使河南11.72多万人流离失所。在西华县,流离失所的难民人数达到总人口的67.7%,河南扶沟县为55.1%,尉氏县为52.2%,太康县为32.2%,中牟县为10%多。[11]

Micah Muscolino是牛津大学默顿学院,晚期帝国与现代中国历史的教师

翻译: 邱奕齐

注释

[1] The present essay draws upon Micah S. Muscolino, The Ecology of War in China: Henan Province, the Yellow River, and Beyond (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2015). The outstanding Chinese-language history of the floods is Qu Changgen, Gongzui qianqiu: Huayuankou shijian yanjiu (Merits and wrongdoings for a thousand years: Research on the Huayuankou incident) (Lanzhou: Lanzhou daxue chubanshe, 2003).

[2] “Huikan Huanghe fangfan xindi baogao” (Survey report on the new Yellow River flood defense dikes) (1940). Institute of Modern History Archives, Academia Sinica, Taiwan: 18-20-02-18-02. In addition to the files held at Academia Sinica, a wealth of documents related to the floods can be found at the Yellow River Archives in Zhengzhou. The Second Historical Archives in Nanjing also holds documents related to the disaster, though access has been quite limited in recent years.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] “Huanghe shuili weiyuanhui Henan xiufangchu sanshier niandu di yi er qi zhengxiu Huangfan wancheng gongcheng baogaoshu” (Yellow River Conservancy Commission Henan repair and defense office 1943 first and second period Yellow River flood repair project completion report) (1943). Institute of Modern History Archives, Academia Sinica, Taiwan: 25-22-170-(04).

[6] “Huanghe shuili weiyuanhui Henan xiufangchu sanshier niandu di yi er qi zhengxiu Huangfan wancheng gongcheng baogaoshu (1943): Institute of Modern History Archives, Academia Sinica, Taiwan 25-22-170-(04).

[7] On shifting representations of the flood disaster see especially, Kathryn Edgerton-Tarpley, “From ‘Nourish the People’ to ‘Sacrifice for the Nation’: Changing Responses to Disaster in Late Imperial and Modern China,” The Journal of Asian Studies 73:2 (2014), 447–469.

[8] Documents on the Yellow River re-diversion project and recovery efforts launched in the flooded area after 1945 can be found at the United Nations Archives and Records Management Section in New York.

[9] Han Qitong and Nan Zhongwan, Huangfanqu de sunhai yu shanhou jiuji (Damage and recovery and relief in the Yellow River flooded area) (Shanghai: Xingzhengyuan shanhou jiuji zongshu, 1948), 13–14, 18. Note that 1 mu is equivalent to approximately 0.0666 hectares.

[10] Han Qitong and Nan Zhongwan, Huangfanqu de sunhai yu shanhou jiuji, 7.

[11] Ibid, 22–23.

书目

Edgerton-Tarpley, Kathryn 2014. “From ‘Nourish the People’ to ‘Sacrifice for the Nation’: Changing Responses to Disaster in Late Imperial and Modern China.” The Journal of Asian Studies 73:2, 447–469.

Lary, Diana 2001. “Drowned Earth: The Strategic Breaching of the Yellow River Dyke, 1938.” War in History 8:2 (April), 191–207.

Lary, Diana 2004. “The Waters Covered the Earth: China’s War-Induced Natural Disasters.” In Mark Selden and Alvin So, eds. War and State Terrorism: The United States, Japan, and the Asia-Pacific in the Long Twentieth Century. Lanham, MD: Rowan and Littlefield.

Muscolino, Micah S. 2015 The Ecology of War in China: Henan Province, the Yellow River, and Beyond, 1938-1950. Cambridge: Cambridge University Press.